Per un regionalismo differenziato e costituzionale, di Giorgio Armillei

Tra le tante cose serie finite nel tritacarne della

propaganda nazionalpopulista spicca in questi giorni la questione del

regionalismo differenziato. Come sappiamo, a partire dalla riforma del 2001 la nostra Costituzione prevede che, al termine

di una procedura complessa che investe Assemblee regionali, Governi regionali, Sindaci,

Governo nazionale e Parlamento nazionale, anche solo alcune tre le Regioni

possano occuparsi di politiche pubbliche che al momento rientrano tra quelle di

competenza dello stato centrale. Nuove politiche pubbliche per le Regioni vuol

dire naturalmente anche nuove risorse finanziarie per coprire le nuove spese. Risorse

in mano per ora allo stato centrale che le prende dalle tasche dei cittadini

attraverso il prelievo fiscale e le usa per fornire beni e servizi, pagare gli stipendi

dei dipendenti pubblici, pagare i debiti. Politiche e risorse finanziarie

dunque. Ed è qui che la propaganda populista si scatena.

Andiamo per ordine. Primo punto: nuove competenze significa

risorse aggiuntive per le Regioni. Da dove vengono queste risorse? Da quello

che si capisce la proposta prevede che in una prima fase lo stato faccia i suoi

conti, stabilisca quanto spende ad oggi per quelle competenze e trasferisca

alle Regioni un importo pari a quanto dicono quei conti. Si chiama spesa storica:

una specie di istantanea finanziaria che blocca la spesa ad oggi e la

trasferisce così com’è alle singole Regioni, in base alla spesa

territorializzata.

Secondo punto: si tratta di un sistema che congela per

sempre la spesa storica? No. La proposta prevede che questo sistema si applichi

sino al momento in cui entreranno in vigore i criteri di fabbisogno standard.

Cosa è il fabbisogno standard? È quanto si stima che una pubblica

amministrazione debba spendere per fornire quel servizio, non solo in relazione

alle sue caratteristiche strutturali (una specie di costo aziendale di

produzione) ma anche alle caratteristiche del territorio di riferimento di quel

servizio, caratteristiche sociali, economiche, geografiche. Il che significa,

come si intuisce, che il fabbisogno standard non coincide con la spesa storica:

può essere superiore – se la spesa storica ha sottoinvestito in quel settore –

o inferiore – se la spesa storica ha sovrainvestito. In altri termini, nell’applicazione

del criterio del fabbisogno standard per stabilire le somme da trasferire dallo

stato alle Regioni qualcuno ci perde e qualcuno ci guadagna. Per questo i

fabbisogni standard non piacciono granché a molte amministrazioni pubbliche.

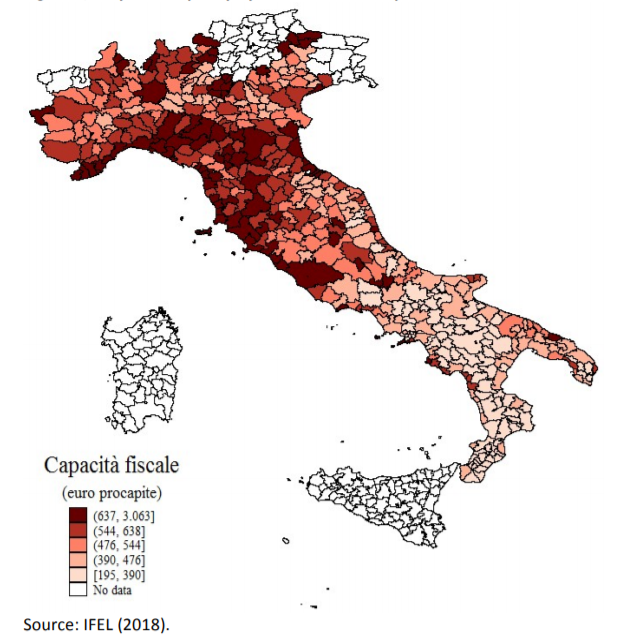

Bene o male (i criteri di calcolo sono ovviamente discutibili) il fabbisogno

standard se accoppiato alla capacità fiscale standard (quanto un territorio può

generare in termini di gettito) è impietoso: ci obbliga a chiederci come mai

qualcuno a parità di capacità fiscale spende troppo e qualcun’altro troppo poco

rispetto al fabbisogno.

Della sgrammaticata resistenza delle pubbliche

amministrazioni all’applicazione dei fabbisogni standard (o dei loro

equivalenti funzionali) è tanto consapevole la proposta di regionalismo

differenziato del governo Lega-M5s che prudentemente si premunisce da probabili

rinvii prevedendo una clausola di salvaguardia. Dopo i primi anni di

applicazione del principio della spesa storica, se non si viene a capo

dell’applicazione dei fabbisogni standard, si passa a un altro criterio. Lo stato

trasferirà alla Regioni oggetto del regime di regionalismo differenziato non

più la spesa storica ma una somma calcolata in relazione al valore medio pro

capite nazionale della spesa statale, cioè a quanto lo stato spende pro capite

in quella materia. E qui delle due l’una, considerando che le Regioni di cui

stiamo parlando beneficiano di una spesa media pro capite in linea di massima

inferiore alla media nazionale: l’applicazione della clausola di salvaguardia

comporta o un aumento globale della spesa statale (la differenza tra spesa

media pro capite nazionale e spesa media pro capite delle Regioni ad autonomia

differenziata) o una redistribuzione di risorse dalle Regioni in prevalenza

meridionali che hanno una spesa media pro capite superiore alla media nazionale

a quelle ad autonomia differenziata.

È su questo punto che il Dipartimento per gli affari

giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ha alzato la paletta

rossa: la clausola di salvaguardia cozza contro il principio costituzionale di

perequazione territoriale, contro il principio di trasferimento a invarianza

finanziaria e contro il principio di efficientamento della spesa pubblica.

Insomma un pasticcio incostituzionale.

Qui, con tutta evidenza, tocchiamo un punto esplosivo della

proposta. In sostanza l’autonomia differenziata per Lombardia, Veneto e Emilia

Romagna (almeno al momento) con questa clausola di salvaguardia verrà pagata

dal bilancio dello stato centrale con un aumento di spesa oppure dalle altre

Regioni con una corrispondente riduzione di trasferimenti necessaria a

finanziare l’applicazione della clausola di salvaguardia. In entrambi i casi

una soluzione insostenibile. Vuoi per ragioni di stabilità finanziaria: una

riforma degli assetti istituzionali che si risolve in una maggiore spesa per il

bilancio del settore pubblico allargato cozza con i principi costituzionali

relativi agli equilibri di bilancio, nonché con gli equilibri di finanza

pubblica rilevanti per le politiche dell’Unione. Vuoi per ragioni di

redistribuzione territoriale delle risorse: l’applicazione del principio di

perequazione previsto dalla costituzione non può risolversi in un colpo di mano

legato alla fotografia di una fase storica ma deve rispondere a criteri

razionali e coerenti di perequazione interna tra i territori del paese.

Mettendo per ora da parte due cruciali questioni - quella

relativa all’autonomia impositiva: le Regioni ad autonomia differenziata si

finanzino tassando i loro cittadini a fronte di una compensazione del prelievo

fiscale statale, cioè a pressione fiscale invariata piuttosto che a invarianza

di spesa, come scrive Sabino Cassese. E quella degli oneri del debito: chi

continua a pagare il debito contratto per realizzare, ad esempio, le

infrastrutture che vengono trasferite alle Regioni – la propaganda populista ha

avuto facile gioco a scatenarsi, complice il clima interno del governo e della

sua maggioranza. Da un lato si strilla allo scippo contro le Regioni povere da

parte di quelle ricche, dall’altro e simmetricamente si urla contro la spesa

pubblica pagata dai cittadini del Nord vessati da un fisco predatorio. Facendo

finta di non sapere tre indiscutibili verità.

La prima riguarda la storia del regionalismo italiano e il

rendimento dei governi regionali. Come Luca Ricolfi notava quasi dieci anni fa

in un suo studio sugli effetti perversi della redistribuzione territoriale

della finanza pubblica italiana, se da un lato non potrà non esserci uno

spostamento di risorse dai bilanci delle Regione a bassa performance, sia sul

piano dell’efficienza che su quello dell’efficacia, a quelli delle Regioni

sottofinanziate, dall’altro è anche vero che ci sono Regioni del Nord che

ricevono troppe risorse e Regioni del Sud che ne ricevono troppo poche.

La seconda riguarda un tratto comune delle politiche per lo

sviluppo locale degli ultimi decenni, sia quelle realizzate nelle aree del nord

che quelle realizzate nelle aree del centrosud. Non si tratta in questo caso di

quanto dare e a chi, si tratta di smettere di continuare e spendere risorse da

bilanci pubblici, dello stato, delle Regioni, dei Comuni, per politiche il cui

rendimento è spesso prossimo allo zero e che per di più generano rendite

consolidate per gli apparati che le gestiscono. Contratti di programma,

contratti d’area, aree di crisi complessa e così via: una prova di grande

fantasia nell’ingegneria istituzionale per politiche che l’analisi

controfattuale ha mostrato essere quasi totalmente inutili.

La terza riguarda la cornice istituzionale di tutta

l’operazione. Si può certamente procedere al regionalismo così come disegnato

dalla Costituzione, e quindi anche differenziando Regione da Regione, ma –

questo è il punto – lo si può fare con una sommatoria di accordi bilaterali tra

stato e singola Regione, al di fuori di un quadro di riferimento precostituito,

definito con il concorso di tutti i governi regionali? Con quali criteri lo

stato può dire no a un’intesa con una Regione e sì a quella con un’altra

Regione?

Meglio dunque fermare tutto e tornare alla casella di

partenza? Cioè a politiche top-down gestite dallo stato centrale? Ovviamente

no. Il processo per il regionalismo differenziato deve andare avanti ma dentro

una cornice di finanza pubblica da ripensare. Occorre in altri termini

sdoppiare la partita in corso e creare due binari paralleli.

Un binario per l’assetto istituzionale, nel quale confermare

i trasferimenti di competenze legislative dopo un robusto e analitico passaggio

parlamentare alla luce del principio per cui non si tratta di moltiplicare

dinamiche ministeriali sui territori quanto di ridurre e razionalizzare l’azione

dei pubblici poteri. Fa parte di questo primo binario un profilo al momento

seriamente trascurato, quello del ruolo delle città e delle aree metropolitane.

Trasferire competenze dello stato centrale alle Regioni significa soltanto

aumentare le capacità estrattive degli apparati regionali e allargare

opportunità per comportamenti predatori, senza distinzione geografica. Mettere

al centro le città – come dimostra il caso di Milano – vuol dire assecondare un

allineamento virtuoso tra sistemi urbani, modelli di governo e globalizzazione.

Abbiamo bisogno di più regole per i processi globali non di assessori regionali

più potenti.

Un binario per la finanza pubblica, nel quale riprendere il

tema dell’autonomia impositiva – non c’è autonomia legislativa e politica senza

autonomia impositiva, no representation without taxation – considerare il

profilo degli oneri del debito pubblico e dare certezze al quadro dei

fabbisogni standard. Solo con questi tre pilastri si potrà seriamente mettere

mano ad un sistema di finanza pubblica per un regionalismo differenziato

efficiente e agganciato ai principi costituzionali di buon andamento,

sostenibilità finanziaria e perequazione.

Il nazionalpopulismo ha fatto la sua parte e come al solito

ha ignorato le compatibilità. Ora tocca ai liberali, tutt’altro che obsoleti.

Commenti (0)